Diplômée de l’université de Kyoto au Japon, Maria Bofill a tissé des liens de plus en plus étroits avec ce pays au cours des visites qu’elle y a effectuées à la fin des années 1980. De ces voyages elle a retenu le travail de la porcelaine avec laquelle elle s’est sentie très rapidement en parfaite harmonie, le goût des jardins japonais et, plus largement, des paysages.

Abandonnant alors un répertoire de formes plus conventionnelles, Maria Bofill s’est mise à réaliser des pièces de petites dimensions (18 x 25 cm).

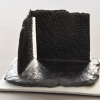

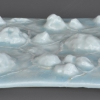

Figurant, à l’origine, des labyrinthes ou des éléments architecturaux plus ou moins antiquisants, ces œuvres sont devenues, avec le temps, de plus en plus dépouillées. En effet, si l’architecture apparaît encore, elle se limite à un fragment de bâtiment accompagné de végétation, tandis que les éléments naturels comme le soleil, un plan d’eau, un geyser prennent de plus en plus de place. Maria organise ceux-ci, les agence, de manière à rendre sensible l’idée que le paysage qu’elle nous donne à voir est « construit ». Ces œuvres fonctionnent comme de puissants catalyseurs en évoquant, avec une remarquable économie de moyens, de vastes étendues qui génèrent une idée, un souvenir, voire une émotion à l’instar de cette surface incisée au couteau dont la matière, presque épluchée, se soulève comme des vagues agitées par la houle.

Plus largement, « architecture de paysage » évoque aussi ces paysages recomposés en ateliers, savamment construits, voire reconstruits, selon l’idée que le paysage devait, par sa noblesse, son agencement, faire ressentir au spectateur des émotions étroitement liées avec le sujet retenu. Telle fut la peinture de paysage en France au 17ème siècle avec Nicolas Poussin au premier plan, qui synthétise toutes les recherches dans ce domaine avec ses paysages, tour à tour élégiaques, bucoliques, terrifiants, en accord avec le sujet historique ou biblique représenté, et qui participent étroitement à l’atmosphère de l’œuvre.

Mais, si Maria Bofill recompose ses paysages, elle le fait avec une économie de moyens dont les enseignements de l’art moderne ne sont pas l’unique source.

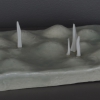

C’est ainsi que, sur une plaque au vallonnement légèrement marqué, quatre simples pointes évoquent des arbres érodés par la distance. Bien que petite (24 x 19 cm), la monumentalité de cette pièce intitulée Paysage n’échappe pas au spectateur. Elle évoque une œuvre en bronze conservée au musée du Louvre dans le Département des Antiquités Orientales. Celle-ci, datant du 12ème siècle avant J.C. et provenant de Suse, représente un lieu de culte dédié à la cérémonie du lever du soleil (Sit-shamshi). Cette maquette, dont la fonction était de témoigner de la piété du souverain qui en avait fait l’offrande, réunit des éléments de paysage, temples, bois sacré dont le propos était de rendre le lieu reconnaissable aux initiés.

N’est-il pas étrange de constater que, par delà les cultures et les époques, les artistes usent de moyens similaires pour transcender le matériau – bronze ou porcelaine – et aboutir à des œuvres dans lesquelles sacré et poésie prennent tour à tour la première place ?

Eric Berthon